Instagramのアルゴリズムについて手っ取り早く動画で学習したい方は、以下の動画をご覧ください。

2025年の最新のアルゴリズムをプロのコンサルタントが徹底的に解説しています。

自分のアカウントを何人の人に見てもらえるのか、その人数を決めているのがInstagramのアルゴリズムです。

フォロワーが伸びないアカウントの9割は、Instagramのアルゴリズムに基づいて運用していないことが原因です。

SEOでGoogleのアルゴリズムの理解が重要なように、Instagramにおいても「アルゴリズムの理解」は必須です。当然アルゴリズムに基づいた運用をすれば、バズ投稿を生み出せる確率が上がります。

にもかかわらず独学で運用するあまり、アルゴリズムを正しく理解できず、アカウントが伸び悩み、途中で運用を挫折する人が後を絶ちません。

SAKIYOMIではアルゴリズムに基づいて運用をすることで「平均4.2ヶ月で1万フォロワーを達成」「100万リーチ越えの投稿を連発」などの実績を残してきました。

そこで今回は、SAKIYOMIのマーケティング責任者である私が、満を持してInstagramのアルゴリズムをプロ目線で徹底的に解説いたします。

今回は大きく2つのパートに分けて解説。

①前半:Instagramの公式発表のアルゴリズムををプロ目線で日本語訳

②後半:プロが実践しているアルゴリズムに基づいた運用ロジックの解説

前半では英語で発表された公式のInstagramのアルゴリズムを日本語訳し、補足しながら解説。この前半を読めば、知識面では問題なしなレベルまで理解できるはずです。

そして後半では、アルゴリズムという知識を実際に運用の中でどう活かすのか?を解説。

実際にプロが現場で実践しているアルゴリズムに基づいた運用ロジックを一枚の画像で要約したものがこちらです。

こちらの運用ロジックを学ぶことで、実際にアルゴリズムに基づいて「どんな改善アクションをとればいいのか」がわかります。

この記事でInstagramのアルゴリズムをマスターし、プロと同様の再現性の高い運用方法を身につけましょう。

SAKIYOMIではInstagramを始めてすぐに6ヶ月でフォロワー20万人まで増やしたノウハウもブログ内で完全公開しています。6ヶ月で何をしたのか気になる方はフツーの男子大学生が6ヶ月で20万フォロワー達成するまで~6ヶ月でやったコト全てを公開~もぜひお読みください!

【超最新!】2024年5月1日に公式発表されたアルゴリズム変更について

2024年5月1日の夜、Instagramの公式からアルゴリズム変更に関する発表がありました。

今回は大きく2点の変更があります。今回の公式発表をわかりやすく解説していきます。

▼公式の発表はこちら(画像リンクから飛ぶことができます)

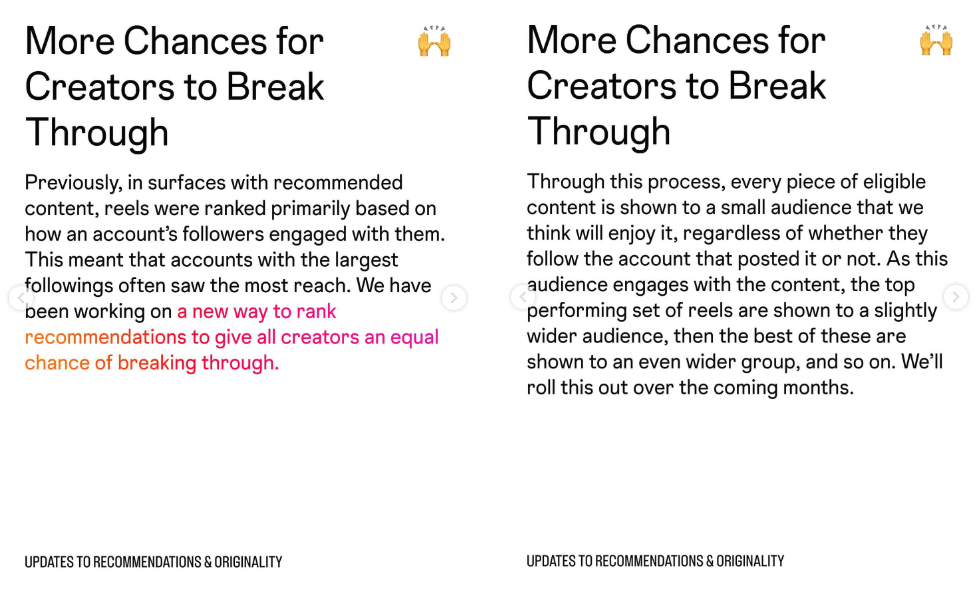

①【今後はリールがアツい!】フォロワー数が少なくてもバスを狙えるチャンス!

【引用と要約】これまでのリール投稿は、フォロワーからの良い評価が得られるとリーチが広がる仕組みだった。すべてのクリエイターにチャンスを与えるため、新たにおすすめ表示のランク付け方法を変更し、アカウントをフォローしているかどうかは関係なく、ユーザーにとって楽しめるコンテンツが表示されるようにする。

その中からもっともパフォーマンスの高いリールが、さらに幅広いユーザーに表示されるようになる。これを今後数ヶ月かけて展開する。

今までのリール投稿はフォロワー数が多い方がリーチを伸ばしやすい状況でアカウントパワーに左右されていましたが、今後はフォロワーが少なくてもリールの拡散が狙えるということを示しています!

TikTokのようにフォロワーが少なくてもバズのチャンスが得られやすい形に寄っていきやすくなりそうです。

Instagramの責任者でもある、Adam Mosseri氏も自身のアカウントでリール投稿をし、今回のアルゴリズム変更について説明をしています。

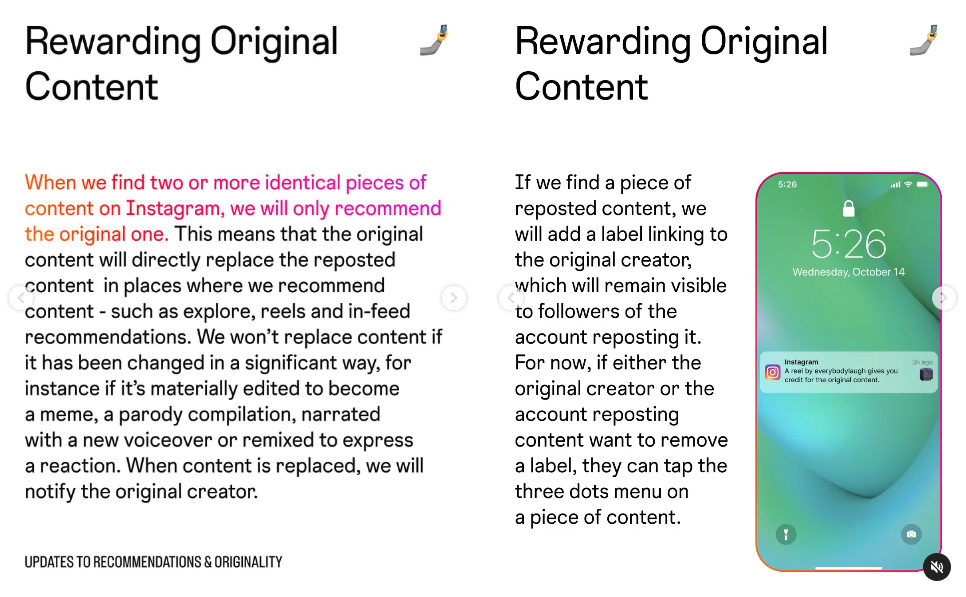

②【リポストアカウントは要注意】今後はオリジナル投稿が推奨される仕組みに

【引用と要約】Instagramで同一コンテンツが2つ以上見つかった場合、検索・リール・フィードのレコメンドは、オリジナルのみしか表示しない。オリジナルコンテンツの編集をしても、評価は置き換わらない。

リポストされたコンテンツはオリジナルの作成者に通知が入り、リポストの投稿にもオリジナル作成者のラベル(リンク)が付くようになる。

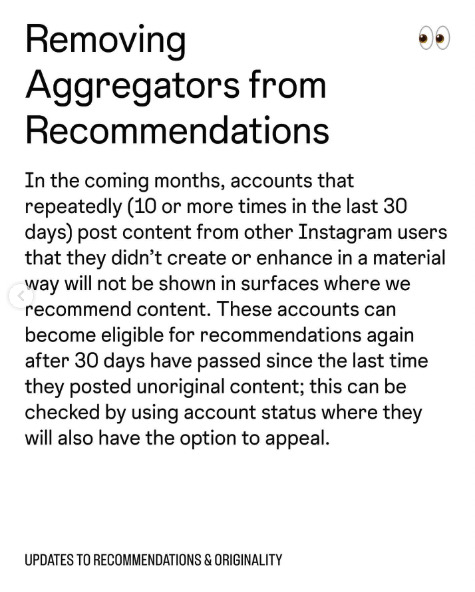

【引用と要約】1ヶ月以内に10回以上リポストしているアカウントは、アカウント自体をレコメンドしない。最後のリポスト投稿から30日が経過すると、再び対象となる可能性がある。アカウントのステータスは確認ができ、異議申し立てを行うこともできる。

これまでリポストアカウントは、許可を取って掲載するだけで運営ができていたので、リソースやコストを多くかけなくても投稿数を担保することができていました。

しかし、今回発表されたアルゴリズム変更ではリポストのアカウントは推奨されづらくなり、今後はアカウント自体が伸びづらい状態になることが予想されます。

今、リポストのアカウントを運用されている方は、今後の推移をチェックしながらオリジナル投稿のアカウント開設などを検討しても良いかもしれません。

アルゴリズムとはインスタのルールのこと

Instagramのアルゴリズムは、Instagramがどういった法則性のもとに動いているのか、そのルールのことを指します。

具体的には、例えば「ストーリーズが左から何番目に表示されるのか?」や「発見タブでどの投稿をレコメンドさせて、バズらせる(拡散させる)のか」それらを全て決めているのがInstagramのアルゴリズムです。

しかし、Instagramのアルゴリズムは、その仕組みが一部しか公開されていません。つまり、どのようなルールに従って投稿が表示されているのかがわからないということです。

そのため冒頭でもお伝えしたとおり、アルゴリズムを理解するには、莫大なアカウントのインサイト情報を読み込み、仮説を立て、1つずつ検証していく他ないのです。

今回の記事では累計400万フォロワーのアカウント運用で見つけてきた、SAKIYOMIのアルゴリズムに対する見解を隠すことなく公開しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

アルゴリズムの重要性とよくあるハッシュタグの罠

なぜそのような面倒なことをしてまで、アルゴリズムを理解しようとしているのか。それはInstagramアカウントで成果を上げていくためには、Instagramのアルゴリズムを理解し、それをハックするように運用する必要があるからです。

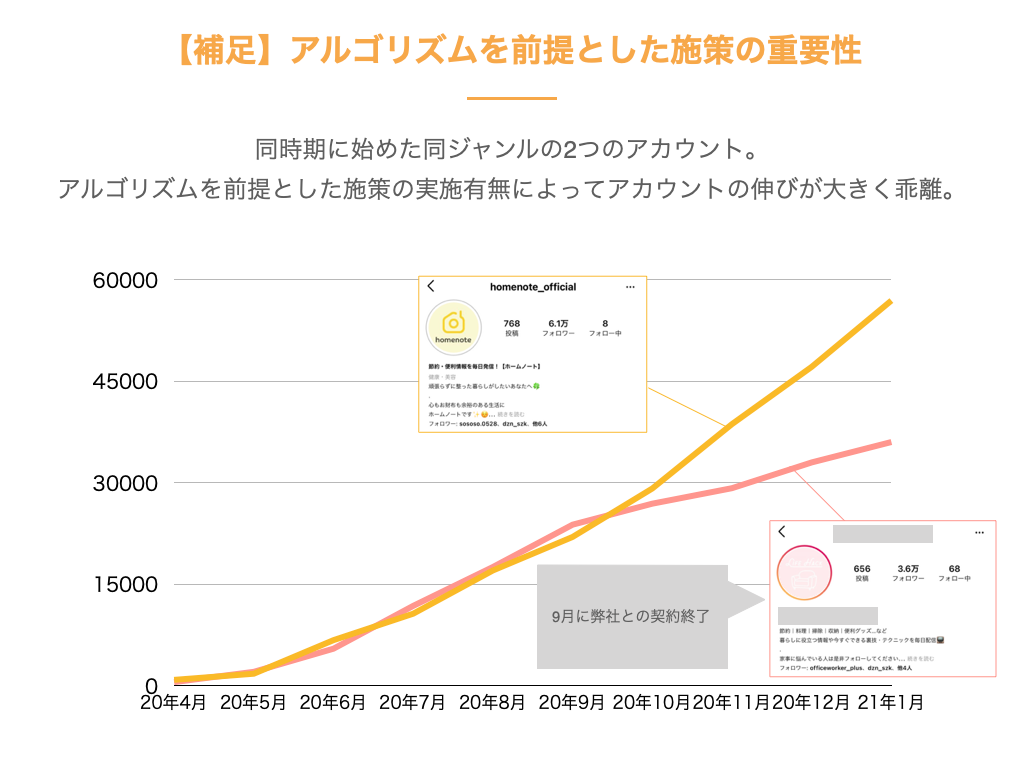

実際にアルゴリズムの理解によって、アカウントの増加ペースが大きく変わってしまうのが事実です。

言い換えると、アカウントのフォロワーを伸ばしていくためには、アルゴリズムに基づいた運用をしなければならないということです。

しかし、企業さまのアカウント運用に携わらせていただく際に、多くの企業様が同じミスを犯してしまっています。そのミスは「ハッシュタグを分析し、ハックしようとすること」です。

当然、ハッシュタグもInstagramのアルゴリズムに基づいて動く機能です。しかし、ハッシュタグは他の機能と比較しても不透明な部分があり、かつハッシュタグの数は無限に近いです。

つまり、ハッシュタグをハックすることは非常に費用対効果が悪い行為であると言えます。

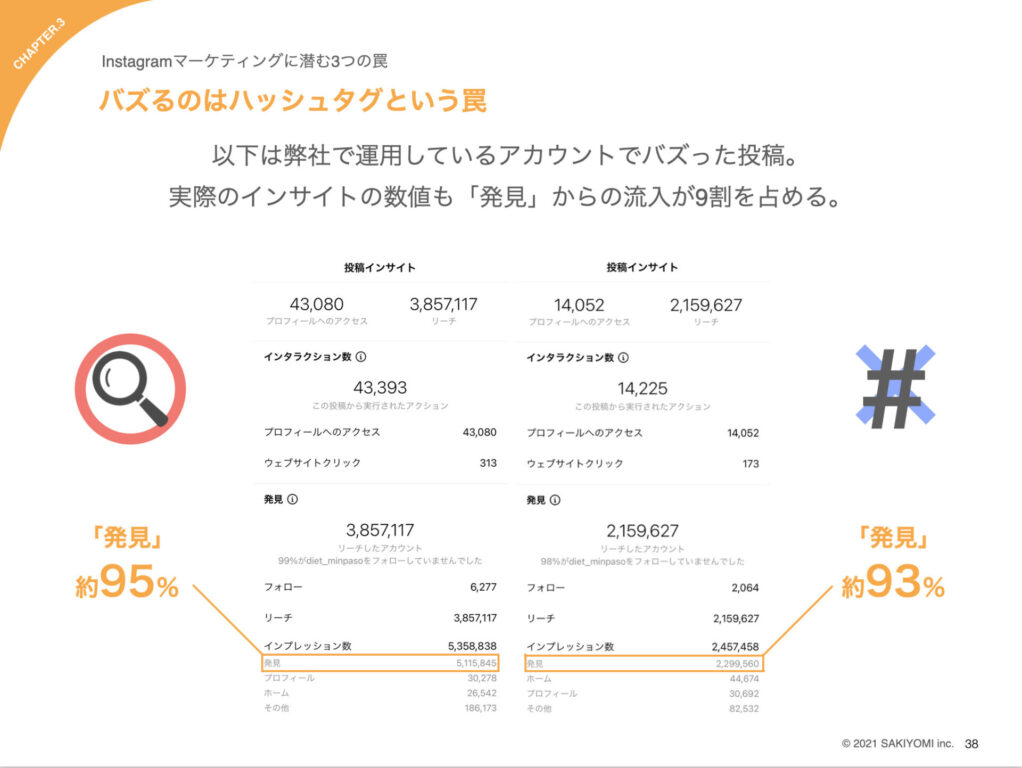

実際に弊社のバズ投稿のインサイト画面を見ても、ハッシュタグの流入は1%以下であり、メインの流入は「発見タブ(アルゴリズムによるレコメンドで拡散される場所)」です。

どの企業さまも、まずはじめに取り組まなければならないのは、ハッシュタグではなくもっと根本的な表示アルゴリズム(発見タブで拡散される仕組み)のハックです。

そのため、Instagram運用を始めるにあたって、Instagramのアルゴリズムを理解することが重要であると言えるのです。

最速で成果を出すならプロに依頼するのも1つの手段

Instagram運用で成果を出すためには、アルゴリズムの理解が必須です。しかし、理解してはいるものの、どのような対策が成果に直結するのかは、自社アカウントのコンセプトやフォロワー属性によってさまざまです。

そのため、アカウントが伸びない原因を突き止めたとしても、打開策が思い浮かばないなんてことも珍しくありません。

そんな時は、Instagramのプロに依頼してみましょう。多種多様なアカウントを伸ばした実績があるプロに運用を任せれば、これまでの経験を基に、あなたのアカウント属性に合わせた施策を提案、運用をしてくれます。

また、企業によっては、フォロワーを増やすことだけをゴールにせず、自社の売上に貢献するための初期構築を行う会社も存在します。

アルゴリズムに基づく運用で、Instagramを伸ばしてみませんか?

Instagram運用には明確な勝ちパターンがあります。その証拠に、実際に弊社はこれまで以下のような実績を残してきました。

平均4.2ヶ月で1万フォロワー達成する運用ロジック100万リーチ超えを連発する独自の投稿作成フロー月間100CVを達成する育成〜CV獲得戦略SAKIYOMIにはこれらの成果を再現性高く実現する独自の運用メソッドがあります。

戦略立案から分析まで、まずは1度プロの運用メソッドを学んでみませんか?

サービスの詳細を見てみる

アルゴリズムはInstagramのミッションに基づいて設計されている。

Instagramのアルゴリズムは、Instagramが掲げるミッションをもとに設計されています。

Instagramのミッションは、「大切な人や大好きなことと、あなたを近づける」というものです。これをもとに作られているということは、すなわち「ユーザー同士の近さ」や「ユーザーとコンテンツの近さ」が重要視されていると考えられます。

Instagramの運用をする界隈(SNSマーケティング、Instagramマーケティング)では、ユーザー同士の近さのことを「親密度」と呼んでいます。親密度は「シグナル」と呼ばれるユーザーが起こすアクションによって加算されていく仕組みで、親密度を高めるためにはユーザーにシグナルを起こさせる必要があります。

次に、ユーザーとコンテンツの近さは、「投稿がどれだけそのアカウントに合ったものであるのか」という観点で計測されます。

これはアカウントがInstagramで日常的に検索している情報や、いいねや保存、コメントといったエンゲージメントから形成されています。これらの情報からそのアカウントの趣味嗜好にあっていると判断されたものがレコメンドされる仕組みです。

これら2つの「近さ」から、Instagramはレコメンドのアルゴリズムを構築しており、企業でアカウントを運用する場合は、アカウントとそれらの距離を近くしていくことが求められるのです。

投稿のリーチが伸びる仕組み(フォロワー外へのレコメンドによる拡散)

投稿したコンテンツのリーチ数は、上述したアルゴリズムによって決定します。ここではアルゴリズムによって投稿のリーチ数が伸びる仕組みを解説します。

まず、最初にInstagramのアルゴリズムが動き出すのが、フォロワーからのエンゲージメント率です。

自分のフォロワーのなかで、どれだけのユーザーがその投稿に対して反応(エンゲージメント)したのかをアルゴリズムが判定します。

そこで一定数のエンゲージメントを獲得すると、Instagramのアルゴリズムが「このコンテンツは質が高い」と判断をし、その投稿を好みそうなフォロワー外のユーザーにリーチさせます。このとき、多くの場合は発見欄を経由してレコメンドされます。

発見欄に掲載されると、リーチ数が格段に伸びます。ここでもフォロワー同様、高いエンゲージメント率を獲得すると、さらに多くのユーザーへと拡散されていきます。

この状態がいわゆる「バズってる」状態です。

発見タブでバズる方法に関しては下記の記事で詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。

▼参考記事:Instagramの発見タブでバズるには?リーチを激増させる秘訣を特別に公開!

弊社はさまざまな企業さまのアカウント運用に携わってきましたが、投稿がバズるのは発見欄に掲載されていることがほとんどです(発見欄から伸びていることは、投稿のインサイトからわかります)。

つまり、投稿が伸びている状態、すなわちリーチ数が爆発的に増加しバズっている状態は、発見欄から生まれるということです。ここからも、ハッシュタグの分析から始めることを否定することができるのです。

また、企業様からはInstagramのSEO対策って大事なのか、というご質問もよく頂きます。そちらに関しては下記で詳しく解説しております。

▼参考記事:InstagramのSEO対策は重要?総フォロワー100万越えの運用会社が事実を暴露。

アルゴリズムに基づく運用で、Instagramを伸ばしてみませんか?

Instagram運用には明確な勝ちパターンがあります。その証拠に、実際に弊社はこれまで以下のような実績を残してきました。

平均4.2ヶ月で1万フォロワー達成する運用ロジック100万リーチ超えを連発する独自の投稿作成フロー月間100CVを達成する育成〜CV獲得戦略SAKIYOMIにはこれらの成果を再現性高く実現する独自の運用メソッドがあります。

戦略立案から分析まで、まずは1度プロの運用メソッドを学んでみませんか?

サービスの詳細を見てみる

【日本語訳】公式発表のアルゴリズムをわかりやすく解説!

ここから早速「フィード投稿・ストーリーズ」「発見タブ」「リール」の3つに関するアルゴリズムを公式発表を元にしながら解説していきます。

この3つはどれもアカウントを伸ばしていくために重要な要素です。

ちなみに本章ではかなり詳しくアルゴリズムを解説しているので、少々読むのに時間がかかります。

これから起こすべきアクションだけを知りたい方は、次章の「【SAKIYOMI独自見解】アルゴリズムハックのために本当に重要なのは「保存率」と「ホーム率」」を先にご覧ください。

フィード投稿とストーリーズに関するアルゴリズム

そもそもフィード投稿とは、いわゆる通常投稿のこと、ストーリーズとは24時間限定で写真やショート動画をシェアできる、スライドショー機能のことを指します。

公式発表によればこのフィード投稿とストーリーズは、基本的に自分がフォローしているユーザーの投稿が表示されるようです。

広告のような例外も多少ありますが、Instagramで自動的に表示されるもののほとんどは、自分がフォローしている人によってシェアされたものです。

しかし、表示順は時系列順ではありません。実はユーザーが普段見ているコンテンツや、保存・いいねをした投稿と関連性の高いものから順に表示されるのです。

Instagramの仕組みを解き明かす

フィード投稿やストーリーズを伸ばすには?

では投稿者はどのような対策を打てば、自社の投稿が上位に表示されるようになるのでしょうか。

その答えも公式に発表されています。公式発表を簡単に要約したのが以下の画像です。

それぞれの要素を簡単に解説します。

- 投稿の情報:その投稿のいいね数や投稿日時、動画の長さ、位置情報など

- 投稿者の情報:直近の数週間で、ユーザーと投稿者との間に何回やり取りがあったかなど

- 閲覧者の行動:ユーザーがこれまでどんな投稿を「いいね」しているかなど

- 交流履歴(ユーザーと特定の投稿者とのやりとり履歴):ユーザーが特定の投稿者にどれだけ興味を持っているか(その投稿者にどれくらいコメントしているかなど)

上記の画像で結局言いたいのは「フィード投稿やストーリーズを伸ばすためには、その投稿が人気になれば良い」です。

では、Instagram運営側はどのようにして、その投稿が人気かどうかを判断しているのでしょうか。 この答えも公式に発表されており、結論、下記の5つのアクションが人気度を判断する要素のようです。

- 投稿を数秒間見る(閲覧時間が長い)

- 投稿にコメントする

- 投稿にいいねする

- 投稿を保存する

- 投稿者のプロフィール写真をタップする

では、どうやってこの行動をユーザーにとってもらうのか。

詳細は以下で解説します。

ユーザーの投稿閲覧時間を長くする方法

- 情報量の多いコンテンツを投稿する(おすすめ○選などのまとめ投稿)

- 投稿枚数を増やす

投稿のコメント数を増やす方法

- キャプションで「皆さんのおすすめはありますか?」「質問はこちらからどうぞ」などコメントを求める文言を記載する

- 投稿の質を高めて、ユーザーの心を動かす(心を動かせば「すご!」「ありがとう!」などのコメントが届く)

- 届いたコメントには必ず返信する

投稿のいいね数を増やす方法

- 投稿の最後に「いいねしましょう!」などのいいねを促進する画像をつける

- 投稿頻度を上げて、ユーザーとの親密度を上げる

- 投稿内容に一貫性を持たせて、ファンを育成する

- エンゲージメント率を上げてリーチ数を増やす

いいね数を増やす詳しい施策は以下の記事も合わせてご覧ください。

いいね数はどうやって増やす?Instagramのいいねの増やし方と意外な事実!

投稿の保存数を増やす方法

- 保存を促す画像をつける

- 情報量の多いコンテンツを投稿する(おすすめ○選などのまとめ投稿)

- 自分にもできそうだと思わせる(実践してもらう)

↓保存を促す画像

↓情報量の多いコンテンツ

↓自分にもできそうだと思わせるコンテンツ

引用:タツヤ▷料理家【和風 時短】さんのフィード投稿

プロフィールアクセス率を上げる方法

- その投稿内に他の投稿に遷移させるような導線を作る(アカウント内を循環してもらう)

- シリーズものの投稿をして、次の投稿も楽しみにさせる(今年買ってよかったもの16位〜8位・7位〜1位で分けるなど)

- ターゲットにあったコンテンツを投稿して「他の投稿も役に立つのでは?」と思わせる

↓他の投稿に遷移させるような導線

これらの施策を講じて、フィード投稿やストーリーズを伸ばしていきましょう。

発見タブに関するアルゴリズム

次に発見タブに関するアルゴリズムを紹介します。そもそも発見タブとは、アプリ版Instagramの画面下部の虫眼鏡マークをタップした際に表示される画面のことです。

公式発表によればこの発見タブに載る投稿は、フォローしてないアカウントのコンテンツです。

[発見]タブは、馴染みのない新しいものに出会えるようにするためのものです。ここに表示されるのは、それぞれの利用者のためにInstagramが探し出した、おすすめの写真や動画です。 Instagramの仕組みを解き明かす

つまり発見タブに自社のコンテンツが載れば、フォロワー外のユーザーにもリーチしてバズが引き起こるのです。実際に弊社のアカウントでバズった投稿の流入源は、発見タブであることがほとんど。

※弊社SAKIYOMIが投稿したコンテンツがバズった際のインサイト画面

弊社では実際に一つの投稿が100万人にリーチして、1日で1000人ほどフォロワーが増えることは頻繁に起きます。つまり発見タブは、フォロワー増加の引き金になる重要な要素なのです。

発見タブに自社のコンテンツを表示させて、フォロワーを増やすには?

では発見タブに自社のコンテンツを表示させるには、どうすれば良いのでしょうか。その答えも公式に発表されています。その答えを要約したのが以下の画像です。

それぞれの要素を簡単に解説します。

- 投稿の情報:どれだけ多くのユーザーがその投稿に素早く「いいね」「コメント」したかどうか。また、その投稿をシェア・保存したかどうか。

- 交流履歴(投稿者とユーザーのやり取り): ユーザーと投稿者が過去にやり取りをしているかどうか、など

- 閲覧者の行動:閲覧者がこれまでにどのような投稿にいいねや保存、コメントしてきたか。

- 投稿者の情報: 直近の数週間で投稿者はどんなユーザーと、どんなやり取りをしたのかなど

上記の画像で結局言いたいのは「発見タブの載るためには投稿のいいね・保存・シェア・コメントをいかに増やすのかが重要である」です。ちなみに公式発表によればこのアクションを獲得しているかどうかは、先ほどのフィードやストーリーズの場合よりもはるかに重要なようです。

たしかにフィード投稿やストーリーズと重要度は異なるものの、保存数やコメント数を増やすことが発見タブに載るための1番の近道であることは変わりません。

つまりコメントやいいねといったアクションを獲得すれば、ストーリーズやフィード投稿が伸びるだけでなく、発見タブにも投稿が載ってさらにリーチが伸びていくのです。

ちなみに「いいね数」「保存数」「コメント数」を増やす方法はこちらで紹介したので、参考にしてださい。

リールに関するアルゴリズム

最後にリールに関するアルゴリズムを紹介します。そもそもリールとは、最大60秒の縦動画を視聴できる機能のことです。 アプリ版Instagramの画面下部のビデオマークをタップすると、リールが現れます。

公式発表によれば発見タブ同様に、リールに表示される投稿はフォロー外のアカウントの投稿です。

[発見]タブと同様に、リールで目にする投稿のほとんどは、フォローしていないアカウントによるものです。そのため発見タブと同じように、リールに自社のコンテンツが表示されるようになれば、リーチ数とフォロワー数の増加が期待できるのです。 Instagramの仕組みを解き明かす

リールに自社の投稿を載せるには?

では、どうすればリールに自社の投稿が載るようになるのでしょうか。この正解も公式に発表されています。その答えを要約したのが以下の画像です。

リールで最も重要視されるのは、閲覧者の行動です。運営側はそのユーザーが動画を最後まで見たり、いいねやコメントをしたりしたリールを調べて、ユーザーと関連性の高い動画を探し出します。

また公式発表によれば運営側は、音源ページに移動するのかどうか、つまりユーザーもリールを作りたいと刺激されたかどうか、も重要な指標に認定しているようです。

では結局、リールを伸ばすにはどんな施策を行えばよいのでしょうか。詳しくは以下で解説します。

リールのいいね数を増やす方法

- リール投稿後にストーリーズやフィードにシェアして、そもそもの再生回数を増やす

- ユーザーがアクティブな時間帯に投稿して露出を増やす

- ターゲットにマッチした動画を投稿する

リールの視聴完了率を上げる方法

- 最初の1秒で動画内容を明らかにする

- 展開を素早くする(なかなか始まらない動画はすぐに飛ばされる)

音源ページに移動させる方法

- ターゲットの雰囲気にあった音楽を使用して、音楽に興味を持たせる

- 旬の音楽を流して「これ聞いたことがある!」と音楽に気を向けさせる

上記施策を通じて、リールを伸ばしましょう。上述したようにリールにはフォロー外のコンテンツが表示されます。そのためリールが伸びれば、フォロワーも大きく増える可能性があります。

【SAKIYOMI独自見解】アルゴリズムハックのために本当に重要なのは”保存率”と”ホーム率”の2つ

ここまで公式発表をもとに「フィード投稿・ストーリーズ」「発見タブ」「リール」のアルゴリズムを解説しました。

ただ「いいね数やコメント数、視聴完了率など重要な数値が多すぎてどれから注力すればいいかわからない」と不満を抱いている方も多いのではないでしょうか。

そこで本章では、本当に重要な数値を2つだけ紹介します。 本章で紹介するのはSAKIYOMIがこれまで100社以上のアカウントを運用して、やっと導き出した独自見解です。ぜひプロの視点を盗んでください。

保存率:2〜3%

アルゴリズムハックのために本当に重要な数値の1つ目は「保存率」です。 そもそも保存率とは投稿がリーチしたユーザーの中で、どれだけのユーザーがその投稿を保存したのかを表す割合のことを指します。

保存率が重要なのは、保存数で投稿の質を測れるから

投稿の保存は、再度投稿を見る可能性を仄かしています。なぜならば、保存はコレクションとして見返すことができるからです。一方でいいねは見返すための機能はついているものの、機能を利用するまでの動線が非常に複雑です。

さらに考えておきたいのが、Instagramがユーザーに期待する行動です。Instagramは広告掲載によって収益を得ています。収益を最大化させるために必要なのは、Instagramというアプリにどれだけのユーザーが滞在しているかということです。

つまり、Instagramのアルゴリズムは、上述した「近さ」に加えて、ユーザーがより長い時間アプリに滞在することを目的に設計されていると考えられます。これは完全にInstagramというサービスをビジネス的な観点で考察した中で生まれた仮説です。

ここまでをまとめると、再度見返す可能性が高い「保存」という行為を、より多く獲得しているコンテンツは、さらに他のユーザーにInstagramがレコメンドすることで、投稿を見ている時間が長くなり、比例してアプリの利用時間も長くなるため、Instagramの利益になりやすいということになります。

また、ユーザーは「保存という行為はまた見返すほど価値の高い投稿である」という判断を脳内で下したことによって保存のボタンを押しています。つまり、投稿の質の高さは保存率で測ることができ、保存率が高い投稿ほどレコメンドされやすく、リーチ数が伸びやすいということがわかります。

保存率を中心としたアルゴリズムに変更した背景には、Instagramの利用方法が変わったことが挙げられます。

現在のインスタグラムは、保存を活用しコレクションを作っていく使い方が広まっています。かつてのようなインスタ映え(いいね!による共感)を重視した利用方法に陰りが見えているのです。そういった利用方法の背景からアルゴリズムが変更されたのではないかと考えています。

「保存率:2〜3%」を越えれば、バズりやすくなる

弊社は保存率の基準値を「2〜3%」に設定しています。

「保存率が2%を超えると投稿が伸びやすく、3%を超えると高確率でバズる」というのが弊社の中での目安です。この数値を基準として、投稿のPDCAを回しています。

保存率を伸ばす3つの方法

保存率を伸ばすためには以下の3つの方法が有効です。

- 保存を促す画像をつける

- 情報量の多いコンテンツを投稿する(おすすめ○選などのまとめ投稿)

- 自分にもできそうだと思わせる(実践してもらう)

↓保存を促す画像

↓情報量の多いコンテンツ

↓自分にもできそうだと思わせるコンテンツ

引用:タツヤ▷料理家【和風 時短】さんのフィード投稿

上述したように保存率は投稿の質を測る指標であるため、アルゴリズムをハックするために重要な数値です。上記3つの施策を通じて保存率を2〜3%まで伸ばしていきましょう。

ちなみに以下の記事では、保存率についてさらに詳しく解説しています。

インスタグラムの保存数がバズの鍵!?4つの伸ばすコツを解説!

ホーム率:40〜50%

アルゴリズムをハックするために本当に重要な数値の2つ目は「ホーム率」です。そもそもホーム率とは、フォロワーのうちどれだけのユーザーが、タイムライン(フィード)から投稿を見たのかを表す割合のことを指します。

※ホーム率について、近年はフォロワー外にも「ホーム」にて露出されるようになったため、正確な数値を測るためには「既存フォロワーのリーチ数÷フォロワー数」で計算する必要があります。

ただ、フォロワー外にホームで露出されている場合は、ほとんどの場合ホーム率は基準値よりも高いためあまり気にせずにこれまで通り「ホーム数÷フォロワー数」で簡易的に計測するでもOKです。

ホーム率が重要な理由は、拡散されるアルゴリズムの起点が「エンゲージメント率」にあるから

保存率のトピックで、Instagramにレコメンドされるアルゴリズムはご理解いただけたかと存じますが、そのレコメンドが発生するには、「ある程度の人数に保存される」という状態が必要です。

Instagramの投稿は、レコメンドが始まる前段階でフォロワーのみに対して投稿されます。そのフォロワーの中で、どれだけのユーザーから投稿に対してエンゲージメントがついたのかによって、投稿へのInstagramからの評価が変わります。

なるべく多くのフォロワーからエンゲージメントを獲得しなければなりませんが、そもそも投稿を見てもらわなければエンゲージメントをするに至りません。

ここで抑えておきたいのが、Instagramのフィードやストーリーズの表示の順番に関するアルゴリズムです。

InstagramのフィードやストーリーズはTwitterやFacebookのように時系列順には表示されず、そのアカウントとの親密度によって表示順が変化します。

タイムライン(フィード)の表示順については下記で詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。

▼参考記事:実はInstagramのタイムラインがフォロワー増加の鍵!?表示順のロジックを徹底解説!

つまりまとめると、親密度が低いとフォロワーに投稿を見てもらえない状態に陥ってしまうのです。

よって、ホーム率はフォロワーのうちどれだけのユーザーが投稿を見ているのかの指標であり、言い換えるとフォロワーの親密度を測る指標でもあるのです。

そして、ユーザーとの関係性を強めるために有効な施策は、DMを使用した1to1のコミュニケーション設計です。

DMの自動化でエンゲージメントを向上させる

ユーザーとの親密度を向上させていくにあたって、一つ一つDMでアプローチすることが効果的ですが、全てに対応する時間や手間を考えるとなかなか難しいです。

そこで使用するべきは「DMの自動化」です。

SAKIYOMIのiチャット(アイチャット)では、自動DMでフォロワーとのやり取りを増やして、リーチ数150%UP・フォロワー増加数2200%UPを実現しています。

ユーザーとの接点をDM自動化で増やすことで、他のアカウントと差をつけてフォロワー・エンゲージメント・売上を向上させましょう!

伸びる投稿のホーム率目安はフォロワー数によって異なる

ホーム率の基準値はフォロワー数によって変化があります。基本的には以下を目安にしています。

ホーム率の目安

- 2,000フォロワーまで:30%

- 2,000~5,000フォロワー:40~50%

- 5,000~10,000フォロワー:50%

逆に上記の数値を下回っている場合は、Instagram側に「アカウントの質」が低いと評価されている可能性が高いです。

ホーム率を伸ばす方法

先ほど説明したようにホーム率を伸ばすためには、親密度を高める必要があります。 そもそも親密度とは、アカウントとユーザーの繋がりの濃さを指し、この親密度はシグナルと呼ばれるアクションを通じて上がっていきます。

具体的なシグナルは以下の通りです。

- 投稿へのいいねや保存、コメント

- ストーリーズへのアクション(コメントやスタンプなど)

- DM

- アカウントでの滞在

この中でもとくに重要なのがストーリーズへのアクション(ストーリーズ施策)です。 実際に過去、弊社が運用を代行したアカウントで、ストーリーズのアンケートや質問ボックスを利用してユーザーにアクションを起こしてもらう施策を実施しました。

その結果、回答者は1ヶ月で1万人から2万人に増加したのです。たしかに地道な作業はありますが、継続して施策を講じることで親密度は確かに上がっていきます。

ちなみに質問ストーリーとアンケートストーリーの具体例は以下の通りです。

↓アンケートストーリー

↓質問ストーリー

しかしストーリーズで闇雲にアンケートや質問を実施しても意味がありません。以下のポイントは必ず意識しましょう。

- 右下にスタンプをおく(多くのユーザーは右手で操作しているから)

- すぐに回答できる質問をする(例:インドア派?アウトドア派?)

- 運用者の情報も開示する(例;ちなみに私はアウトドア派です!)

- 親近感を湧かせるために、絵文字を積極的に利用する

- 質問やアンケートの回答結果をストーリーで公開する

アルゴリズムに基づく運用で、Instagramを伸ばしてみませんか?

Instagram運用には明確な勝ちパターンがあります。その証拠に、実際に弊社はこれまで以下のような実績を残してきました。

平均4.2ヶ月で1万フォロワー達成する運用ロジック100万リーチ超えを連発する独自の投稿作成フロー月間100CVを達成する育成〜CV獲得戦略SAKIYOMIにはこれらの成果を再現性高く実現する独自の運用メソッドがあります。

戦略立案から分析まで、まずは1度プロの運用メソッドを学んでみませんか?

サービスの詳細を見てみる

アルゴリズム変更に伴って、「やるべきこと」と「やってはいけないこと」

Instagramのアップデートに伴い、「やるべきこと」と「やってはいけないこと」が変わってきます。以下に、具体的なポイントをわかりやすくまとめました。

① リールの活用

Instagramは、これから新しいアルゴリズムにより、アカウントの規模に関わらずリーチしやすくなります。以前は、投稿がまずフォロワーに表示され、評価が高まった場合に初めてフォロワー外にリーチしていました。しかし、今後はTikTokのように、投稿をすると小規模のターゲット群に表示され、評価が高ければさらに広がる仕組みになります。

この変更により、新規アカウントや初心者クリエイターも参入しやすくなるでしょう。しかし、フォロワーを増やすことが不要になるわけではありません。Instagramの強みは、フォロワーと良好な関係を築きやすく、収益化がしやすい点にあります。

リールでバズるためのポイント:

- 冒頭3秒で引きを作る: 最初の数秒で興味を引く内容にしましょう。

- カットは2秒ごとに入れる: 視聴者の注意を引き続けるために、カットを頻繁に入れます。

これらを意識するだけで、60点〜80点のリール投稿を作成できます。

② リポストについて

2024年5月1日の公式発表によれば、リポスト(他の人の投稿をそのまま再投稿すること)は推奨されなくなります。リポスト投稿はおすすめ表示されない可能性が高く、自分のアカウントのコンテンツを再投稿することもリポストと見なされることがありますので注意が必要です。

やるべきこと: リポストはNGですが、他の投稿を参考にすることは問題ありません。成功しているコンテンツの要素を取り入れたオリジナル投稿を作成することが重要です。

オリジナル投稿を作成するためのポイント:

- 自分の体験談を取り入れる: 具体的な体験をシェアすることで、投稿に個性を持たせます。

- 自分の主観を加える: 自分の意見や感じたことを反映させて、他の投稿と差別化します。

このように、他の投稿を参考にしつつ、自分の色を加えることで、オリジナリティのある投稿ができます。

これらのポイントを押さえ、効果的なInstagram運用を目指しましょう!

フォロワーを増やすためには「プロフィールアクセス率」と「フォロワー転換率」も重要

「保存率」と「ホーム率」を上げることは第一優先です。ただ実はもう2つだけ、重要な数値があります。この2つの数値も伸ばせれば、フォロワーの増加率を加速させることができます。

気になるその数値は「プロフィールアクセス率」と「フォロワー転換率」の2つです。詳しくは後述します。

プロフィールアクセス率:3〜5%

プロフィールアクセス率とは、投稿からプロフィールにアクセスしたアカウントの割合のことを指します。当然ですが、プロフィールに訪問してくれなければフォロワーは増えません。

フォロワーされるかされないかの第一の分かれ道が、プロフィールに遷移するかどうか、であるためプロフィールアクセス率を伸ばすことはフォロワーを増やすために重要なのです。

ちなみにプロフィールアクセス率は「3〜5%」を超えていれば、問題ありません。

プロフィールアクセス率を伸ばす3つの方法

プロフィールアクセス率を伸ばすためには、以下の3つの方法が有効です。

- その投稿内に他の投稿に遷移させるような導線を作る(アカウント内を循環してもらう)

- シリーズものの投稿をして、次の投稿も楽しみにさせる(今年買ってよかったもの16位〜8位・7位〜1位で分けるなど)

- ターゲットにあったコンテンツを投稿して「他の投稿も役に立つのでは?」と思わせる

↓他の投稿に遷移させるような導線

フォロワー転換率:6〜8%

フォロワー転換率とはプロフィールにアクセスしたユーザーの中で、アカウントを新たにフォローしたユーザーの割合のことです。

フォロワー転換率が低ければ、どんなにプロフィールにアクセスされたとしても、フォローまで至らないため、フォロワーを増やすためにはこの数値を上げる必要があります。

ちなみにフォロワー転換率は6〜8%を超えていれば、十分です。

フォロワー転換率を伸ばす5つの方法

フォロワー転換率を伸ばすためには、プロフィールに関する以下の施策が有効です。

- 発信しているコンテンツ内容を明確にする

- 誰が投稿しているのかわかるようにする

- ユーザーの悩みを言葉にして共感させる

- ハイライトにはいろいろな種類のコンテンツを配置する

- 「フォロー」「ハイライトのチェック」など具体的なアクションを置いておく

以下は弊社SAKIYOMIの実際のプロフィールです。これを見ながら、本章で紹介した5つのポイントを確認してください。

なおInstagramにはここまで紹介した「保存率」「ホーム率」「フォロワー転換率」「プロフィールアクセス率」以外にも無数に数値が存在します。しかし全てを確認していては、時間がかかりすぎてしまいます。

そこで弊社SAKIYOMIが提供するツールでは、この4つの重要数値だけにフォーカスしダッシュボード化しました。アカウントを伸ばすために必要ない数値は省いているため、無駄な分析時間はゼロになります。余った時間で新たな投稿を作ることだって可能です。

インスタ公式が発表した

アルゴリズムの変化を全てまとめました…!

実は最近インスタCEOが直接ストーリーズや公式セミナーで、インスタの超重要なアルゴリズムの変化についてこっそり言及しています。

とはいえ・・・

😢 発表は全て英語で日本語訳にするのは大変…

😭 24hで消える発表を毎日見逃さないのは無理…

ちなみにすでに2025年に入って公式から20以上のアップデート情報があります。

あなたは今、全部把握できていますか?

そこで、今回は・・・

・アルゴリズムのアップデート

・バズるヒントになる新機能

・シャドウバンの真相 etc…

これらのインスタ公式発表の情報を全て日本語訳にして網羅した【インスタ公式の全発表まとめNotion】を作成しました!

しかもこのNotionはSAKIYOMIの分析チームが毎月更新するので、今後も月に1回この資料を見ておけば、公式発表を見逃す心配ゼロ!

※SAKIYOMIの公式LINEよりお送りいたします。

まとめNotionを無料で受け取る

アルゴリズムをハックしたバズるリールの作り方

Instagram運用をする上で、リールに注力するべきか疑問に思っておられる方も多いのではないでしょうか?結論、絶対に注力すべきです。

その理由は、インスタのユーザーは縦型動画で情報を得る習慣がついており、実際に各SNSが、最初にショート動画の画面に推移するようにアルゴリズムが組まれているからです。

ここで、伸びるリールに大事なポイントをご紹介します。

それは、どれだけ見続けてもらえたかを計測する視聴維持率と、どれだけ最後まで見られたか計測する視聴完了率です。つまり、総再生時間を増やすことが大切です。

総再生時間の伸ばし方

総再生時間を伸ばすためのポイントは2つです。

総再生時間を伸ばすためのポイント

- 開始3秒で目を止めてもらう

- 視聴維持率を上げるための編集術

順番に解説します。

開始3秒で目を止めてもらう

ほとんどのユーザーが動画を見始めて3秒以内で見続けるか、離脱するかを決めています。3秒以内にどれだけ最後まで見たいと思えるかがポイントです。

ですので、3秒でユーザーに興味を持ってもらうためにキャッチコピーを使いましょう。

目を留めてもらうための冒頭キャッチコピー3選をご紹介します。

「15秒だけ見てください!」、「ちょっと待って!」などのフレーズが効果的です。ポイントは、遠回しに伝えずに直接的に伝えることです。見ている側も自分ごとしやすくなります。

「3秒で寝れる安眠グッズ」、「7倍もてるインテリアグッズ」など、数字を使って期待値を上げることもポイントです。ちょっと大袈裟に言うことで、「どういうこと?」と気を引くことができます。

「これ神すぎました。」、「これどこの?とよく聞かれるものを紹介します。」など、全部は言わず具体的な部分を隠すことによって内容が気になるテクニックです。

視聴維持率を上げる編集術

せっかくの内容でも、編集で失敗しているアカウントはたくさんあります。

編集にこだわることはリールを作る上で非常に重要です。編集をやったことがない方でも、センスに自信がない方でも、これだけを抑えれば失敗しない鉄則をご紹介します。

例えば、ドラマなどで使われている映像は少しずつ画角が変わったり、ズームされていたり、視覚的な見た目に変化を起こしているものが多いです。多くのユーザーにとって、同じ画角で同じ景色が2秒以上続くのは苦痛で、つまんなくなるケースが多いです。ですので、視覚的な変化をつけることが大事です。単純なものが続くとそれだけで離脱の原因になるため、カットは2秒に1回入れることを意識しましょう。

テキストの位置は固定し、カットが変わっても位置を変更しないようにしましょう。

左右上下いろんなところに散らばると、いろんなところに目線を移さなければならずストレスがかかってしまい、離脱の原因につながります。

- 冒頭3秒にダイジェストを入れて、動画のインパクトがあるシーンを見せる

ダイジェストで先に結論を出すことで、ユーザーがその動画を見る意味や目的が明確な状態でそのリールを見てくれるようになります。

目が引きやすいシーンの例として、下記のようなものがあります。

・見たことがないものや見たことがない素材

・見慣れていない綺麗な景色

いかに、ユーザーが見慣れていないものを冒頭に持ってくるかを意識して作りましょう。

アルゴリズムを理解すれば本当にフォロワーは伸びるのか?

「アルゴリズムに沿った運用をすれば、本当にフォロワーは伸びるの?」

このように考えている方も多いのではないでしょうか。

そこで、本章ではアルゴリズムに基づいた運用をした結果、フォロワーが爆増した事例を2つご紹介していきます。

ストーリーズで親密度を高めて1年間でフォロワー数7万人まで成長した節約系アカウント A

施策概要

1つ目は当社が運用を代行した節約系キュレーションアカウント「ためるん ~節約情報を毎日発信!~」の事例です。

「ためるん」ではアンケートスタンプや質問BOXをフォロワーに回答してもらうなどの工夫をし、ストーリーズを有効活用しました。その結果、インスタのアルゴリズムで重要とされているユーザーとの親密度は高まり、フィードやストーリーズが優先的に表示されるようになりました。

「ためるん」ではストーリーズの活用のほかにもフィード投稿やリール投稿、CVまでの導線設置に取り組み、1年間でフォロワー7万人のアカウントまで成長しました。

課題

・時代の変化やコロナの影響で、飛び込み営業の受注率が低下した

施策

・親密度アップのためのストーリーズ施策

・インスタのトレンドに基づいたフィード投稿

・滞在時間を延ばすためのリール投稿

・CVまでの導線設置

結果

・1年間でフォロワー7万人

・1,000万リーチ/月

・公式LINEへ150件/月

【Instagram×公式LINE】飛び込み営業をオンライン化し、毎月150名を集客する方法。

インスタライブで親密度を高めて1年間でフォロワー数12万人まで成長したフィットネスアカウントB

施策概要

2つ目は当社が運用を代行した「パーソナルトレーナー」と「トレーニングをしたい人」をマッチングするサービス「みんなのパーソナルトレーナー(以下、みんパソ)」の事例です。

「みんパソ」ではインスタのアルゴリズム上で重要視されている親密度を高めるために、インスタライブを有効活用しました。

インスタライブではトレーニングを一緒にしたり、トレーニングをする人たちの質問に答えたりといったコンテンツを展開しました。

インスタライブを実施し、フォロワーとの親密度が高まったことで、アルゴリズム的にアカウントが優遇されるようになったのです。

「みんパソ」ではインスタライブ以外にもフィード投稿やリール投稿、CVまでの導線設置に力を入れ、運用開始12ヶ月でフォロワーは13万人を突破しました。

課題

Instagram を利用する前まではYouTubeにトレーニング動画を投稿することで、集客を行っていた。しかし、YouTubeの動画を拡散させるためにはかなりの時間と労力を要し、時間対効果が悪い状態になっていた。

施策

・親密度アップのためのインスタライブ

・ダイエットコンテンツで伸びる「ビフォー/アフター」で構成されるフィード投稿

・滞在時間を延ばすためのリール投稿

・CVまでの導線設置

結果

・運用開始12ヶ月でフォロワー数13万人突破

・最大月間フォロワー増加数2.3万人

・月間獲得リーチ数1,800万リーチ

【月間1,800万リーチ】Instagram×ダイエットで、オウンドメディア超えの成果を出す方法。

このように、弊社SAKIYOMIではInstagramのアルゴリズムに基づいた運用を行い、再現性高くフォロワーを増やしています。

アルゴリズムを理解せずに、運頼みで運用している企業は本当に多いです。再現性高く成果を出すためには、アルゴリズムに精通したインスタ運用のプロに相談するのも1つの手です。

今すぐ資料を無料ダウンロードする

BtoBでも投稿の質が高く、バズを連発したインスタ運用アカウントC

施策概要

3つ目は、弊社SAKIYOMIのアカウント紹介です。アルゴリズムに基づいた運用でフォロワーを伸ばしつつ、定期的なインスタライブや質問型ストーリーズで親密度向上(フォロワーをファンにさせる)施策をしています。

インスタ運用ノウハウを紹介するというBtoBのニッチジャンルで2万フォロワーを達成したほか、平均4.2ヵ月で1万フォロワーを達成する「インスタ運用のプロ集団」のブランディングに成功しました。

課題

・toCの投稿が多いインスタ市場の中で、toB領域を展開し新たな可能性を開拓する必要があった

施策

・インスタのアルゴリズムに基づいた運用

・ユーザーをファン化させるインスタライブ

・滞在時間を延ばすためのリール投稿

・CVまでの導線設置

結果

・約6ヶ月で2万フォロワー

・50万リーチ/月

・インスタ運用のプロというブランド構築

このように、弊社SAKIYOMIではInstagramのアルゴリズムに基づいた運用を行い、再現性高くフォロワーを増やしています。

アルゴリズムを理解せずに、運頼みで運用している企業は本当に多いです。再現性高く成果を出すためには、アルゴリズムに精通したインスタ運用のプロに相談するのも1つの手です。

会員限定コンテンツも受けられる”SAKIYOMIスクール”が登場!

😔 SNS運用って何から始めればいいかわからない…

😢 動画編集やWebデザインはしっくりこない…

😭 何を何ヶ月やったらSNSで生計を立てられるの…

本気でSNSを仕事にしてみませんか?

SAKIYOMIスクールなら、「制作時間1000時間以上」「制作費用500万円以上」かけて作った最強のコンテンツがすべて見放題!

💭 SNSを仕事にはしたいけど、そもそもスクールってどんなサービスなの?

そんな方はぜひSAKIYOMIのスクールLINEを覗いてみてください!「各コース1話目無料視聴」や「キャリア成長ロードマップ」など、人気のコンテンツをピックアップして公開しています!

スクールLINEはこちらから

アルゴリズムに沿った運用ができているかどうかはインサイトをチェックすれば判断できる

「うちは保存率とホーム率どちらに課題があるのだろうか」

「アルゴリズムに沿った運用ができているかチェックする方法が知りたい」

このように考えている方も多いのではないでしょうか。

アルゴリズムに沿った運用ができているかどうかは、ホーム率と保存率の数値で確認できます。その数値を確認する際に役立つのがインサイト(インスタが公式に提供している分析ツール)です。

①インサイトから情報を取得し、保存率とホーム率を確認(余裕があれば4つ全ての数値項目を確認)

②上記の表と見比べて今のアカウント状態の良し悪しを比較

③数値的に一番の課題となっている部分に対して、有効な施策を検討・実施

これを繰り返していくことで、アカウントはInstagramのアルゴリズムに最適化されるため、再現性高くフォロワーが伸びていくのです。インサイトの分析方法は以下の記事で詳しく解説しています。

【2022年完全版】Instagramインサイトの見方と分析方法をプロが徹底解説!

アルゴリズムを意識する上での注意点2つ

ここまで紹介したように、インスタ運用で成功させるにはアルゴリズムに沿った運用が必須です。しかし、アルゴリズムを意識するあまり、本質的な部分を見落としがちになります。そこで本章では、アルゴリズムを意識する上での注意点を2つ解説していきます。

質の高いフォロワーを獲得する

質の高いフォロワーとは、あなたの見込み客となるフォロワーのことを指します。恐らく、インスタ運用の目的は、インスタを経由してサイトに遷移させたり、ブランディング構築でしょう。そのため、フォロワーがただ多くても、行動に移してもらえなければ意味がありません。実際に、滞在時間を長くするアルゴリズムをハックしようと、誇張したタイトルを付けた、いわゆる「釣り」のような投稿を見かけます。これでは、リーチ数などが増えるかもしれませんが、実際のサービスに興味を持つようなユーザー像とかけ離れてしまいます。

改めてインスタ運用の目的を再確認して、フォロワーとコミュニケーションを取り、質の高いフォロワーに育て上げていきましょう。

自動ツールを使わない

インスタグラムの通知が来たら、誰にいいねをされたのかを確認してしまう。その際に、たまたま趣味思考の合うアカウントであればフォローする、というユーザーフローが存在します。であれば「効率良くフォロワーを増やすために、自動ツールを使えば良いのではないか?」という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

結論、自動ツールは使ってはいけません。なぜなら、インスタの利用規約に反するほか、最悪の場合アカウントの停止になる可能性があるからです。個人の趣味的アカウントならまだ良いかもしれませんが、企業アカウントの場合、会社としての信用を落としかねません。これらのリスクを踏まえた上で、本当に自動いいねや自動フォローのツールの利用を選択するのか、果たして効率の良いフォロワーの増やし方なのかを検討しましょう。とはいえ、数値分析をするためのツールは、使用しても問題ありません。

ツールに関しての詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

▼参考記事:Instagram運用のプロが使う分析ツール13選!分析手法やフォロワーの増やし方も紹介

まとめ

Instagramの最新のアルゴリズムについて、現場のプロの目線で解説してきました。

Instagramのアルゴリズムは非常に闇に包まれており、ネット上に落ちている情報も全て仮説の域を超えません。しかし、多数のアカウント分析をする中で見えてきた、今回紹介したアルゴリズムの仮説はかなり信憑性の高いものだと言えます。

弊社ではアルゴリズムに基づいて、「フォロワーが増えるロジック」を定義し、そのロジックに基づいて運用を行っています。そのおかげで「運用開始6ヶ月で1万フォロワー」を今ではかなり再現性高く実現できるようになりました。

「フォロワーが増えるロジック」に関しては下記のお役立ち資料で解説しておりますのでぜひ確認してみてください。

▼資料を確認する

【明日から使える】Instagram集客の教科書

SAKIYOMIではInstagramを始めてすぐに6ヶ月でフォロワー20万人まで増やしたノウハウもブログ内で完全公開しています。6ヶ月で何をしたのか気になる方はフツーの男子大学生が6ヶ月で20万フォロワー達成するまで~6ヶ月でやったコト全てを公開~もぜひお読みください!

今後もSAKIYOMIでは、発見したノウハウやナレッジに関して、記事を通して皆様にお伝えしていく所存でございます。また、フォロワーを増やすための具体的な運用のコツに関しては、ぜひ下記の記事もご覧になってください。