【インスタでよくある失敗パターンを手っ取り早く動画で確認したい方】

Instagramマーケティング会社のマーケ責任者が、インスタでよくある失敗パターンを解説しています。まずはこちらの動画でプロの運用ノウハウをご確認ください。

「Instagramで失敗する原因はなんだろう?」

「Instagram運用を行っているけれどなかなか結果が出ない」

「最短で成果を出すにはどうしたらよい?」

このような悩みを抱えていませんか?

Instagram運用は、ユーザーの購入意欲が高かったりライバルが少なかったりと、売上や集客を向上させるための手段として最適です。正しく運用すれば、月に数百万円の利益を生み出すことも可能でしょう。反対に間違った手法でコンテンツを投下した場合、いくら投稿をしても成果が出ずInstagram運用を失敗したと感じてしまいます。

そこで本記事では、Instagram運用のプロである弊社SAKIYOMIが、以下の内容を解説します。

- Instagram運用の失敗事例

- プロが徹底するInstagram運用のこだわり

- Instagram運用で失敗しないための方法

- Instagramの成功事例

最後まで読めば、Instagram運用で失敗する原因を理解できて、成功するための道筋が見えてくるでしょう。Instagramが伸びず悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

SAKIYOMIでは、累計400万フォロワーものアカウントを運用し、1年間で平均30,108人ものフォロワーを増加を実現してきました。プロの運用ノウハウを正しく身につけるためのブログを今だけ限定公開中!

●フツーの男子大学生が6ヶ月で20万フォロワー達成するまで~6ヶ月でやったコト全てを公開~

●【モニターコンサル総集編】3ヶ月で何が変わった?フォロワー1万超え、月100万円収益化を実現したSAKIYOMIメソッドとは

●これだけで100万リーチを連発!?プロも実践するキャッチコピーの作り方4選

他にもたくさんのノウハウを公開中!ぜひお読みください!

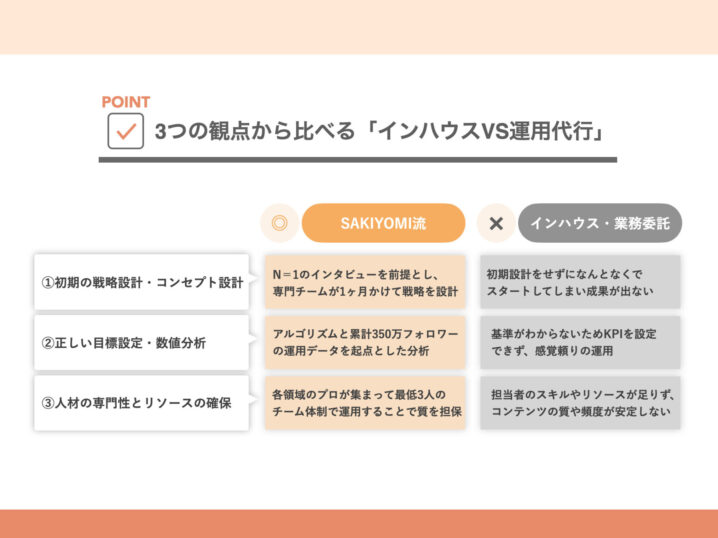

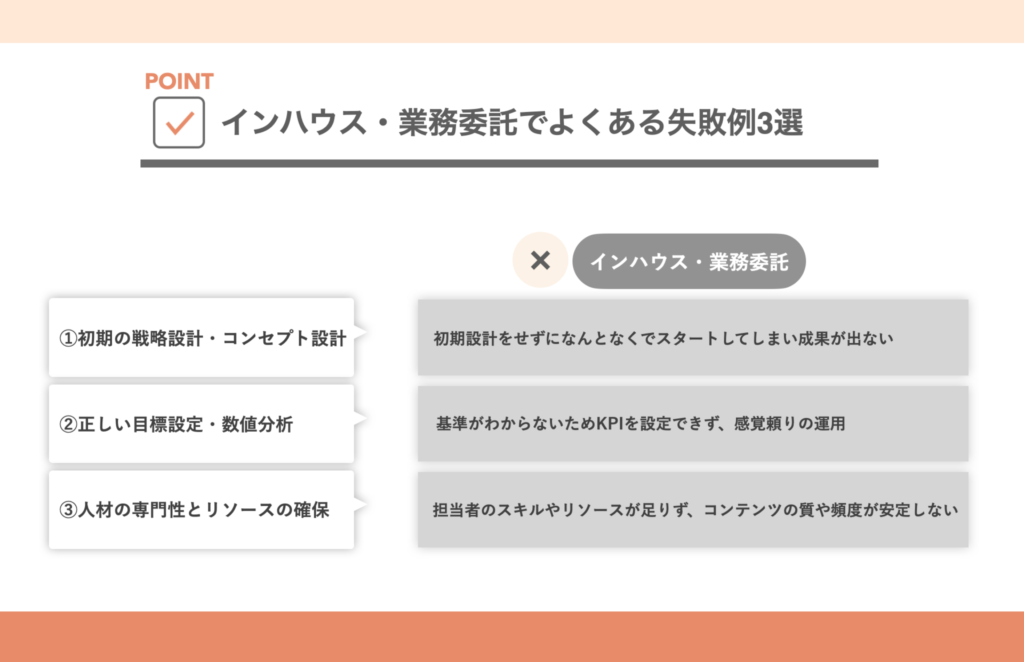

【インハウス】よくあるInstagram運用の失敗事例3選

Instagramで失敗してしまうのには、どのような原因があるのでしょうか?

こちらでは、インハウスでInstagramを運用する際の失敗事例を3つ紹介します。自社に当てはまっていないか、確認しながら読み進めてみてください。

①アカウント設計をせずに「なんとなく」運用をスタートしてしまった。

とりあえずアカウントを作ってプロフィールを書いて、自社商品の写真を良い具合に投稿して…。そのような運用をしていませんか?何を目的とし、どのような投稿を誰に向けて行っているのかをはっきりと言語化できないのであれば、運用が成功する確率はとても低いでしょう。心と体と思考が整っていなければよい行動ができないように、アカウントの「目的」「コンセプト」「対象」が定まっていないと、コンテンツにブレが生じて、ターゲットに何も伝わらず、フォロワーも増えることはありません。

弊社の運用代行を申し込んでくださるクライアントの中で、アカウント設計に問題があると感じることは実に9割以上。運用開始前に一からコンセプトを作り直すことがほとんどです。

Instagram成功の近道は「映える投稿」ではなく、綿密なアカウント設計にあると、しっかり認識しておくのが大切です。

②確固たる指標もなく、運用担当者がなんとなく運用してしている。

Instagramのアカウント運用担当者の仕事とは、一体どんなものでしょうか?

映える画像を用意してつけられるだけタグをつけて、よい具合の文章をつけて投稿する。それが運用担当者の仕事だと思っていないでしょうか?

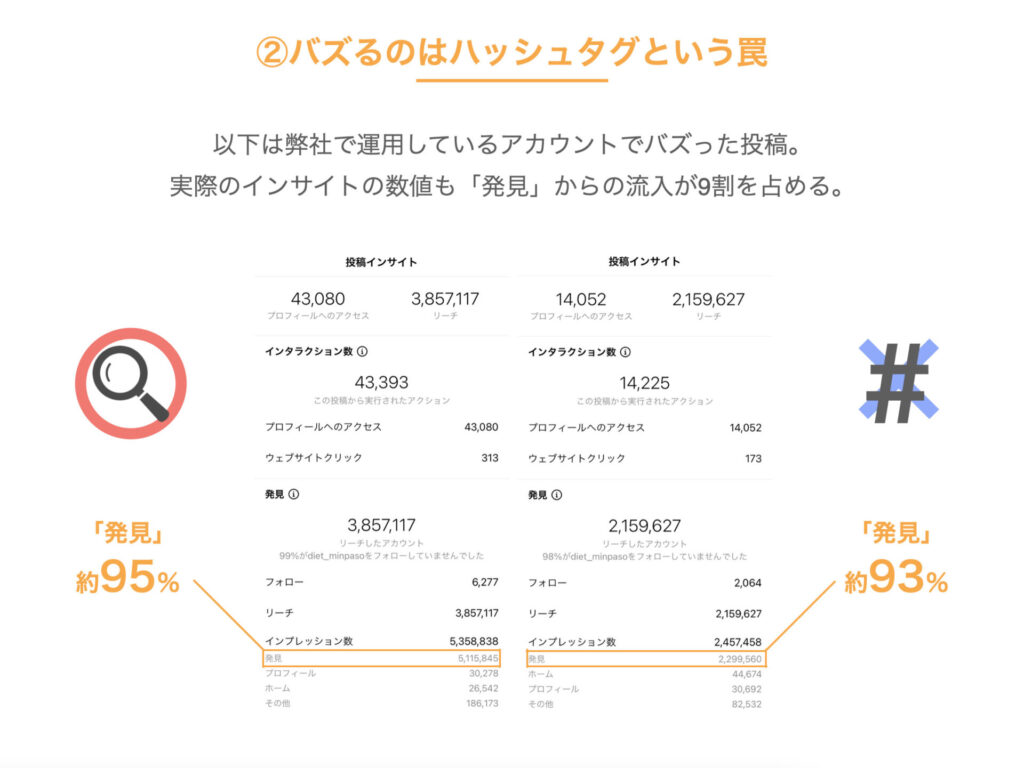

特に写真の綺麗さばかりに拘っていたり、ひたすらハッシュタグのABテストばかりをやってしまっていたりすることはよくある話です。

運用とは、アカウントを育てていく作業です。どこまで育てたいのか、どのように育てたいのか、どのように会社の事業や商品とユーザーを結びつけたいのかを明確にしたうえで、施策を打っていかねばなりません。

運用とは、アカウントを育てていく作業です。どこまで育てたいのか、どのように育てたいのか、どのように会社の事業や商品とユーザーを結びつけたいのかを明確にしたうえで、施策を打っていかねばなりません。インスタ映えのイメージがいまだに強いかもしれませんが、あくまでも集客をしたい企業がInstagramでやるべきは「ブランディング<コンテンツマーケティング」です。

専門的な知識と分析のもと、しっかりとしたコンセプトを設計した上で数値目標を設定し、達成のための施策を打っていく必要があります。

最速でInstagramを成功させるには、高度な専門性が必要です。「若いからInstagramによく触れているだろう」という理由だけで、運用担当者を決めてはいけません。

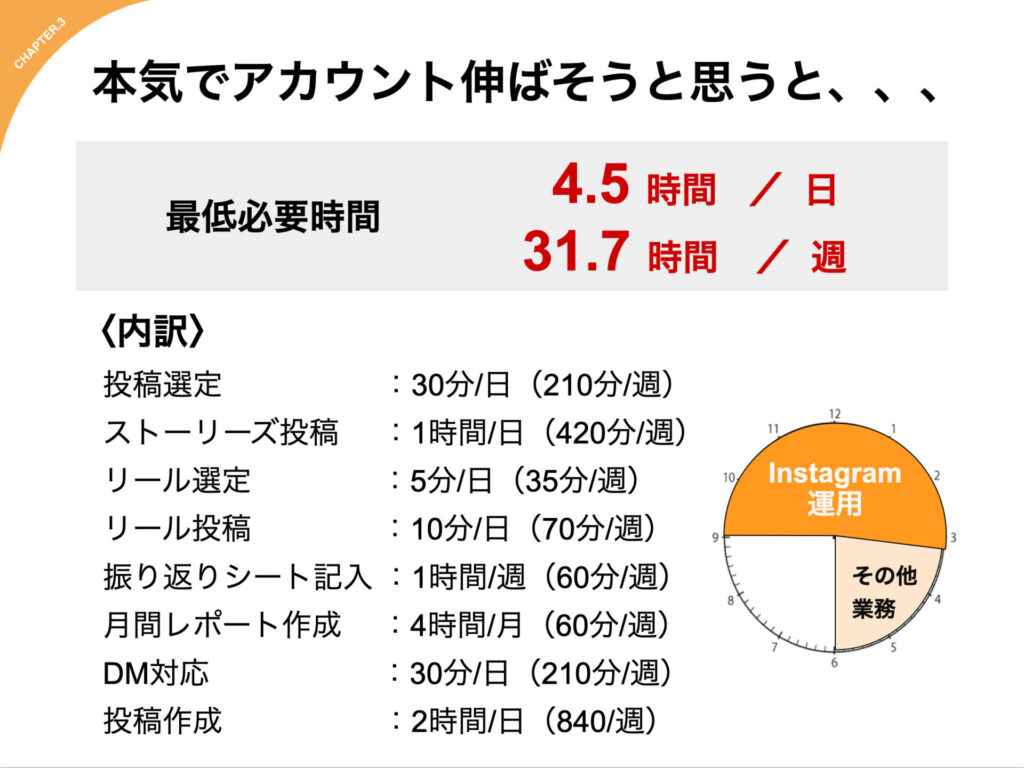

③アカウント運用に十分な人員と時間が、社内で確保できていない。

Instagramはツールとしてはとても手軽です。それゆえに、広報のおまけのような位置付けで社内のリソースを割り振っていないでしょうか。

もし自社メディアを運営していたり、広告運用をしたりしているのであれば、その体制を思い起こしてみてください。チームを作り、戦略を立てて運営・運用しているはずです。Instagramの国内アクティブユーザー数は2019年時点で3,300万人を突破し、10代〜60代まで幅広い年齢層が使用しています。その中で「Instagramでの投稿をきっかけに購買などの行動に出たことがある」ユーザーは82%と言われています。

これほどの市場に参入し成功するためには、コンテンツマーケティングとしての認識をしっかりと持ったうえで、アカウント設計と運用をしなければなりません。まさにオウンドメディアにおけるSEO対策と同じです。しっかりと中長期的な目線を持ってリソースを確保し、コミットできればリターンは絶大です。

ただ多くの企業が中途半端なリソースしか投資できず、結果うまくいかずに途中で挫折してしまいます。

以下のスライドはSAKIYOMIがセミナーでお伝えしている、1アカウントの運用にかかる時間の目安です。

兼任メンバーだけではスタートしてもうまくいかないことが想像つくのではないでしょうか?

これがInstagramがマーケティングチャネルとして絶大な効果があるにもかかわらず、多くの企業が本格的に活用できてない理由、いわば参入障壁になっています。

反対にいえば、そうした認識を持って社内の人員と時間を確保し運用していけば、確実に結果が出せるのです。あらゆる観点で比較しても、SEOよりも強豪は弱く、成果を出せるまでの時間は短いためです。

実際に数値的なインパクトもこちらの比較表を見ていただければ、ご理解いただけるのではないでしょうか。

今新しくメディアを立ち上げて、数千万PVが取れるメディアは他のチャネルでは実現できない規模感のはずです。

もし十分な運用体制が作れていないのであれば、ぜひこの機会にInstagramの運用をめぐる社内リソースを、今一度見直してみてください。

以上が、よくあるInstagram運用の失敗例3選でした。Instagram運用を取り入れた企業の中で、9割が途中で挫折しています。その多くがこの3つの失敗を犯しています。

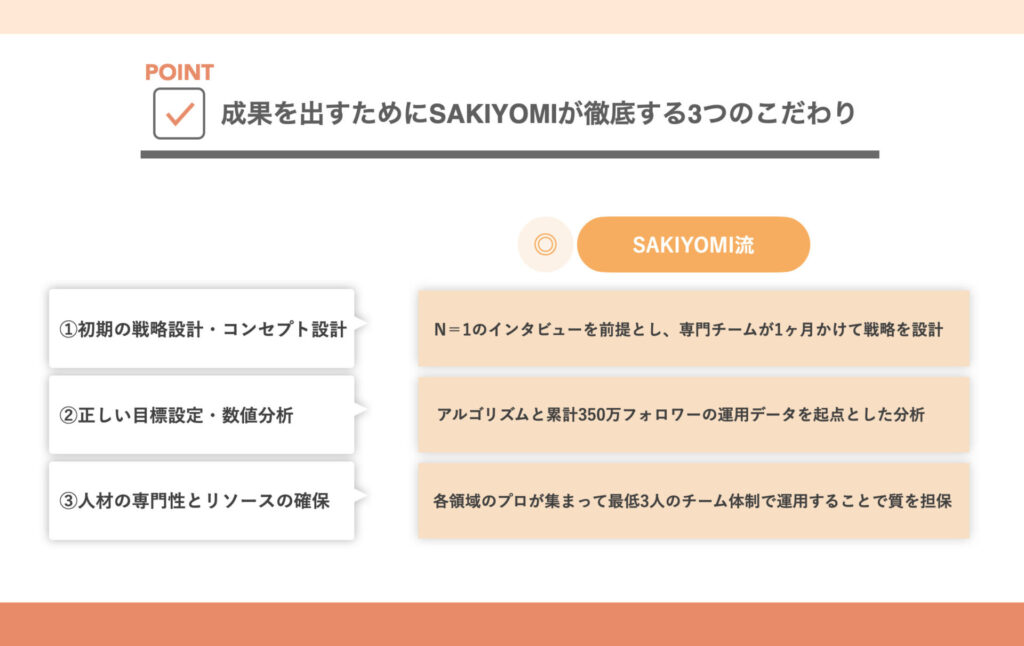

成果を出すためにSAKIYOMIが徹底する3つのこだわり

Instagramで失敗しないためには、どのようなことをすればよいのでしょうか?

こちらでは、Instagram運用のプロである弊社SAKIYOMIが徹底する3つのこだわりを紹介します。ここから紹介する内容を理解して実行すると、アカウントの成長につながるでしょう。

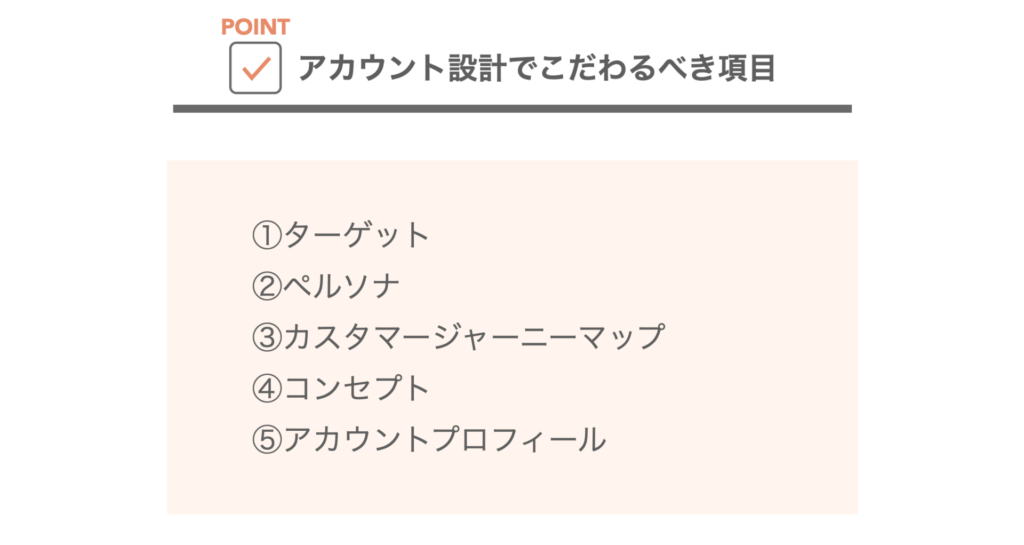

①アカウント設計に専門のプロチームが1ヶ月もの時間を費やす

SAKIYOMIでは、運用開始前に1ヶ月かけてアカウントを設計しています。これほどの時間をかける理由は前述した通り、アカウント設計こそ成功のカギであるためです。

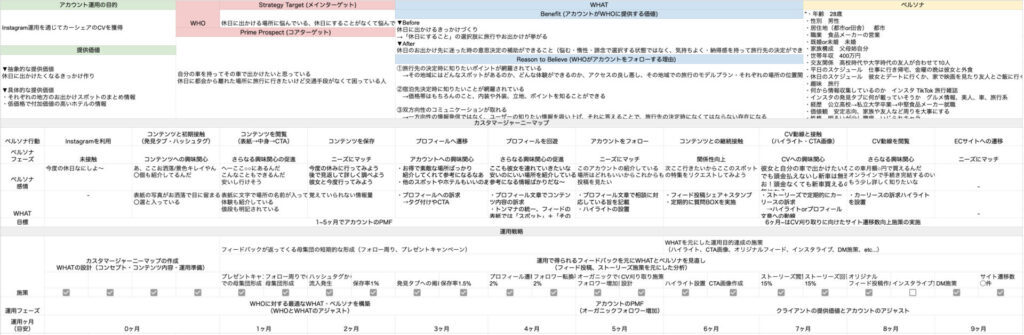

弊社のアカウント設計で決める項目は大きくわけて5つ。

設計にはマーケティングの知識が必要なので「オンボーディング」と呼ばれる専任の者が担います。では、5つの要素を実際にどのように設定しているのか見ていきましょう。

①ターゲット

まずはクライアントの周辺情報(市場・競合)を集め、クライアントの提供価値を分析します。そして、Instagramを運用する目的や、クライアントが集めたいと考えているユーザーを踏まえて、メインターゲットを決めます。

さらに、メインターゲットの中でアカウント運用を通して最も価値を提供したい対象(コアターゲット)を決めると、コンテンツの方向性を決めることが可能です。

Instagram上に市場がない場合は、ナーチャリング施策(見込み客を顧客にする)に切り替えるべきでしょう。ハッシュタグ検索をしてみると、検索数が一切ないジャンルも存在します。しかし、市場がないからといって諦めるのではなく、ナーチャリング施策に切り替えると0から1を生み出せます。

②ペルソナ

ペルソナとは、商品やサービスを利用する典型的なユーザー像です。年齢や性別、居住地などの特徴を細かく設定し、本当に存在しているかのような一人の人物を作ります。漠然としたユーザー像ではなく、一人のユーザー像を高い解像度で設定すると、次に作るカスタマージャーニーマップで、ターゲットが持つであろう深層心理(インサイト)を導き出しやすくなります。

③カスタマージャーニーマップ

ペルソナがどのような感情を持ったときに、どのような行動に出て、最終的に購買などのコンバージョンにたどり着くのかを可視化したものが、カスタマージャーニーマップです。

カスタマージャーニーマップを作ると、ユーザーの感情の段階に応じた的確なコンテンツを考え出せるでしょう。SAKIYOMIでは、Instagramに最適化したオリジナルのカスタマージャーニーマップを使用します。Instagramにおけるユーザーの行動を11のステップにわけて、ペルソナの感情と行動を分析できるようにしています。

ペルソナやカスタマージャーニーマップについては、以下の記事でより詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ目を通してみてください。

▼参考記事:【ペルソナ×カスタマージャーニーマップ】Instagramアカウントのコンセプトを設計する方法とは?

④コンセプト設計

カスタマージャーニーマップを作成したら、自ずと見えてくるのがコンテンツ案です。そこでまた一度コアターゲットに立ち戻り、ペルソナやカスタマージャーニーマップを行き来しながらアカウントの提供価値を考え、アイディアを広げていきます。

アイディアを広げ切ったら、今度は現実的な視点を踏まえて精査しましょう。例えば、以下の項目などが挙げられます。- 他のアカウントと差別化できるか?

- 最終的な目的は達成できそうか?

- コストがかかりすぎないか?

そして、生き残った案から要素を抽出して、一文で表現できるコンセプトにします。コンセプトが決まれば、コンテンツ案が生まれ…と、この流れを何度も繰り返してユーザー視点を手放さず、アカウントを作り上げていく流れです。

実際にSAKIYOMIが①〜④を通じて作成したコンセプトが、以下の画像です。

以上ののコンセプト設計の場合は、カーリースへの集客をするために「おトクなオトナ旅」を合言葉とした、旅行アカウントを作成しました。

実際に運用開始して1年ほどで10万フォロワーを達成し、ニッチなジャンルにもかかわらずCVもしっかりと発生したアカウントです。

⑤アカウントプロフィール

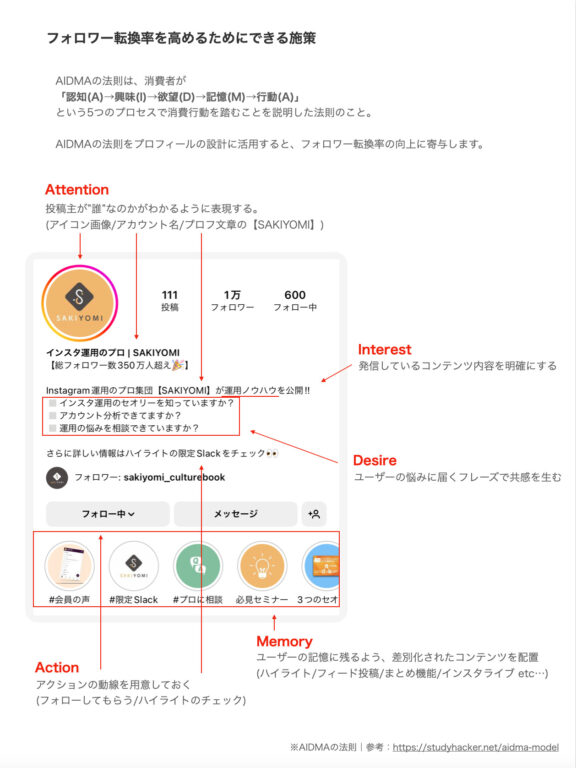

コンセプトを設計したら、取り掛かるのはプロフィール作りです。プロフィール欄はアカウントの顔。投稿に興味を持ったユーザーが、フォローするか否かを判断するポイントなので、とても大切です。このクオリティによってフォロワー転換率(プロフィールに訪れてくれたユーザーのうちフォローしてくれる割合)が大きく変わり、アカウントの成長スピードを左右します。

プロフィールで必ず必要なのは次の3点。

アカウント名にはサービスや商品の名前だけではなく、発信している内容が伝わる言葉を入れます。どのようなアカウントかが伝わりやすくなるためです。

プロフィール文には、以下の内容を記入するようにしましょう。

- アカウント名に入りきらなかった発信内容に関すること

- アカウントを発信している組織・人

- ユーザーとの関わり方

ここで大切なのは、「権威性」と「共感性」。権威性とは、その情報を発信する運用者が信頼できるかを担保するものです。

例えば、全くどこの誰だかわからない人が発信する健康情報よりも、、「医師監修」と書かれた健康情報のほうが、信ぴょう性があると感じられます。これが、権威性です。 そして共感性は、ユーザーの親近感を生むもの。ただのダイエット情報よりも「”ながら”でカンタンにダイエット」と書かれていると、痩せたいけれど苦しい思いをしたくない心と合致します。これが、共感性です。「権威性」「共感性」が揃ったプロフィール文は、ユーザーがフォロワーに転換する確率を高めるとともに、ユーザーが何か情報を得たいときに「○○ならこのアカウントだ」と最初に想起させるカギとなります。丁寧に作ることが大切です。

プロフィール画像はアカウントの視覚的イメージを担う部分。重要なのは視認性の高さ」と「コンセプトの伝達度です。プロフィール画像の表示は非常に小さく、拡大できません。そのため、その小さくても書いてある内容や発信の軸ができる限り伝わるように作成します。

SAKIYOMIではこれらをマーケティングのフレームワーク「AIDMA」に基づいて、細部までこだわり抜きます。

このようにターゲット設定からアカウントのプロフィール欄までを綿密に作り上げていくからこそ、SAKIYOMIのアカウント設計は1ヶ月もの時間を要するのです。

しかし逆に言えば、ここまで時間をかけて細部まで設計するからこそ、伝えたい人に伝わる投稿ができ、フォロワーを最速で増やせます。

Instagramのプロフィールについては以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

▼参考記事:インスタのプロフィール|プロ直伝!思わずフォローしたくなる5つのコツ

②運用ロジックに基づいたKPIを設定し、注力する指標を明確にする

Instagram運用に乗り出した9割の企業が挫折すると前述しましたが、挫折する理由の第一位は「成果が出ていない」ことでした。成果が出ない原因はいくつかありますが、その多くは「成果が出ているかどうかを判断する明確な指標を持っていないからです。SAKIYOMIでは独自の運用ロジックに基づいた4つの指標を持っています。

運用ロジックに基づく4つの指標

- 保存率:投稿にリーチしたユーザーのうち保存をした人の割合

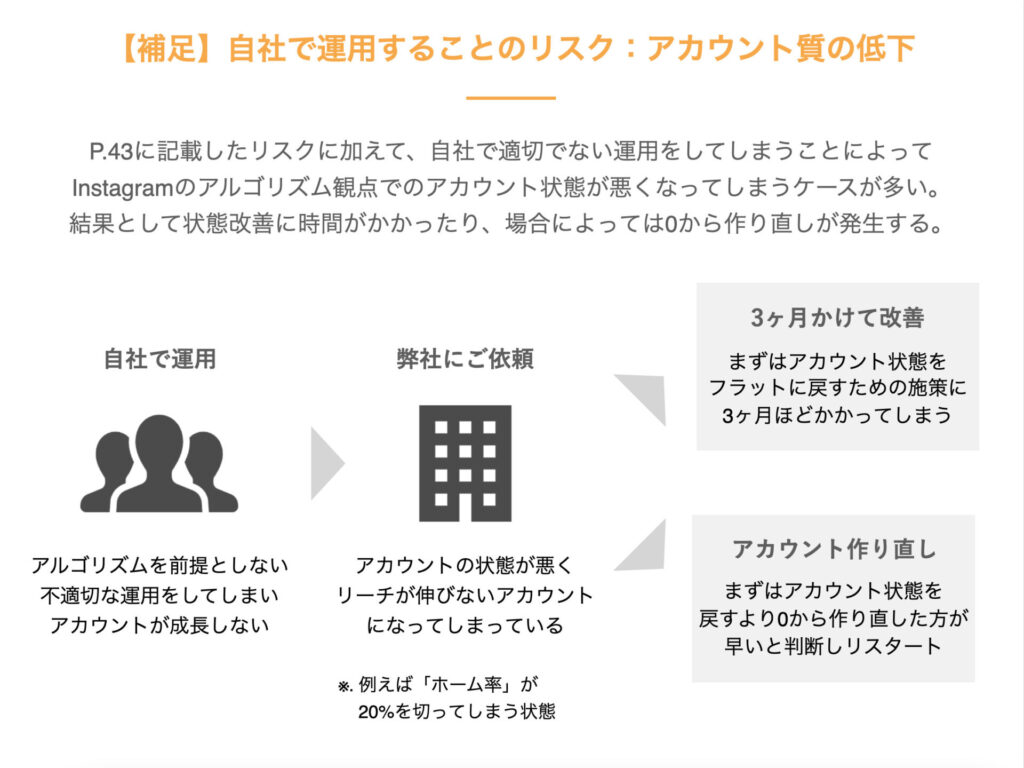

- ホーム率:フォロワーの中で投稿を見た人の割合

- プロフアクセス率:投稿にリーチしたユーザーのうち、プロフィールにアクセスした人の割合

- プロフィール転換率:プロフィールにアクセスしたユーザーのうち、フォロワーになった人の割合

これまで100社以上の運用経験から、上述した4つの指標が基準値を超えていれば、必ずバズることがわかっています。アカウントのジャンルやコンセプトによって変わってくるでしょう。

これまで100社以上の運用経験から、上述した4つの指標が基準値を超えていれば、必ずバズることがわかっています。アカウントのジャンルやコンセプトによって変わってくるでしょう。そのタイミングを迎えたら、それまでのフォロワーの増え方とは異なり、一挙に二次関数的に大幅に増加していくのが、Instagram運用のフォロワー増加のあり方。

だからこそ、この4つの指標をチェックし続け、あらかじめ定めたKPIを順調に達成しているのであれば、フォロワーが増えていなくても焦る必要はありません。

こうした数値目標を設定せずに、投稿一つひとつへのユーザーの反応に一喜一憂したり、フォロワーが増えないだけでこのまま運用を続けても見込みがないと判断して諦めたりするのは、お金をドブに捨てるようなもの。

しっかり指標を持って、中長期的な目線で運用していれば、伸びていない指標に対して施策をうち、その効果が出るまで待てるでしょう。以上のPDCAを速く回してアカウントや投稿の精度を高め、よりフォロワーが増加する流れにのせるのが、SAKIYOMIの運用手法です。

③専任者と運用ルールを決める

アカウント設計と指標の分析を確実に実行するためには、運用体制が大切です。ここには2つのポイントがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1:専任者を決める

前述からわかるように、アカウント設計や運用などの段階によって、必要な専門的知識があります。「餅は餅屋」というように、専門的なことは専門家に任せるのが一番効率と仕上がりがよいです。

この他にも、専任者を決める理由があります。それは、クライアントやサービスに対する献身性が生まれること。献身性とは興味や熱意、責任感など、高いモチベーションを維持するために必要な要素をまとめた言葉と捉えてください。Instagramの豊富な知識があっても、クライアントやサービスに対する興味が全くなければ、よいアイディアは生まれず、よいアカウントは作れません。献身性がないところに、よい結果は生まれないのです。

また、専任者を決めないと感覚知を失うデメリットがあります。例えばよくあるのは、運用担当者の頻繁な変更です。運用がブレないようにいくら情報を共有していても、一人の担当者が感覚的に知覚していたユーザーのインサイトまでは共有できず、アカウントが伸び悩むことが往々にしてあります。

人間の行動には、言語化できない領域の感覚が関わっているため、さまざまなものがデジタル化した現在でも、興味や熱意、勘といったものが最大限に発揮できる体制を作ることが大切です。

その観点からSAKIYOMIでは、アカウント設計の部分は「オンボーディング」、デザインは「クリエイティブ」、運用は「ディレクター」がそれぞれ受け持ち、専門性を発揮することで運用のクオリティを最大化しています。

2:運用ルールを決める

運用体制を整えると同時にやっておきたいのは、やらないことを明確にして運用ルールを決めることです。

いくら万全の体制を作っても、時間は限られています。最短で効率よく結果を出すためには、余計なものを削ぎ落とし、効果的なものだけに力を注ぐことが大切です。例えば、SAKIYOMIではInstagramで重要と思われてきたハッシュタグの細かな選定をしません。これまでの研究と運用経験から、現在のInstagramにおいて、ハッシュタグはそこまで重要な位置を占めていないとわかっているからです。

また、コンセプトの変更を頻繁に行いません。これは前述した運用ロジックに基づいたKPIの設定が理由です。(逆に言えばそのために初期の設計時に1ヶ月もの時間を費やします。)

たとえフォロワーが伸び悩んだとしても、これまでの経験と確かな指標があるため、バズるタイミングを待てるためです。

さらに、フォロワーが1万人を超えるまでは、ユーザーニーズに基づいたコンテンツマーケティングに集中するとのルールを設けています。これは、フォロワー1万人を超えるまでは、商品やサービスのPR投稿を行わないことです。

この3つの他にも、経験から導き出したさまざまな運用ルールを設けて、無駄な工数を省き、効率的に目的を達成し続けています。

Instagramで失敗しないために優先すべきはアルゴリズムをハックすること

Instagramで失敗しないためには、アルゴリズムの理解が不可欠です。アルゴリズムとは、Instagramの投稿やストーリーズの順番を決めるルールを指します。

そもそもInstagramで失敗するのは、運用者が指標を決めていなかったりアカウント設計をしていなかったりする状況で投稿をするのが原因です。結果としてユーザーに投稿が見られず、価値提供をできません。

逆に良質なコンテンツを作ってユーザーに投稿が見られれば、失敗することなくアカウントの成長につながります。コンセプト設計やペルソナを決めていれば、良質なコンテンツは自ずと作り上げられます。大切なのは、価値ある情報をユーザーに届ける方法です。

Instagramで多くのユーザーにリーチするためには、発見欄やハッシュタグ検索などで、外部に露出される必要があります。そのためには、既存のフォロワーに投稿を見て満足されなければなりません。

しかし、既存のフォロワー全員が投稿を見るとは限りません。ユーザーは全ての投稿ではなく、優先的に表示された投稿だけを見るためです。つまり外部露出するためには、自社の投稿がフォロワーへ優先的に表示される必要があります。先述しましたが、投稿を優先的に表示することを決めているのはアルゴリズムです。そのため、アルゴリズムを理解することが Instagram運用の成功につながります。

Instagramのアルゴリズムについては以下の記事で詳細を解説していますので、アカウントを伸ばしたい方は、ぜひご覧ください。

▼参考記事:【最新版】公式発表のInstagramアルゴリズムをプロが解説!バズるにはホーム率と保存率がカギ!

アカウントを伸ばすためのお手本!Instagramの成功事例3選

Instagramを伸ばす知識を蓄えたとしても、実際にどのようにして運用に活かせばよいのかわからない方もいるでしょう。

そこでこちらでは、実際にInstagram運用に成功した事例を3つ紹介します。成功事例を見ると自社アカウントにも活かせますし、ノウハウも溜まっていくので、ぜひご覧ください。

ためるん 〜低収入の貯金・節約・副業術〜|運用13ヶ月で8.5万人のフォロワー増

引用:ためるん 〜低収入の貯金・節約・副業術〜

引用:ためるん 〜低収入の貯金・節約・副業術〜施策概要

ためるんが発信しているジャンルは、競合の多い節約や副業などお金周りの内容です。競合が多いため、Instagramのトレンドを随時収集しながら運用を始めました。

ユーザーとの関係をよくするためにストーリーズ施策に注力し、親密度を高めることに成功。施策を実行してからは、1ヶ月でアンケートへの回答数が2倍になった成果もあります。

結果として運用13ヶ月で8.5万フォロワーを達成し、現在でも公式LINEに毎月150人を送客できるアカウントになっています。

課題

- コロナ禍の影響で対面営業ができなくなった

- 営業方法が時代とマッチしておらず集客に難航していた

施策

- 親密度を高めるためストーリーズ施策に注力

- 競合の多いジャンルでも勝てるように情報を取捨選択して発信

結果

- 運用13ヶ月で8.5万フォロワーの増加に成功

- 毎月150件を公式LINEへ送客

みんなのパーソナルトレーナー|運用14ヶ月で15万フォロワー獲得&月間1,800万リーチ

引用:みんなのパーソナルトレーナー

引用:みんなのパーソナルトレーナー施策概要

痩せたいと考える方は多いものの、一人では意志が弱く継続できないニーズを汲み取り、ダイエット系メディアを運用開始しました。

バズりやすいビフォー・アフター系を中心に投稿し、トレーニングの詳細を動画で解説して保存率・エンゲージメント率の向上に成功しました。

また定期的にインスタライブを開催してユーザーとコミュニケーションをとりつつ、自然な流れでアフィリエイト詳細のアピールもしています。

施策がピタリとハマり、運用14ヶ月で15万フォロワーを達成し、月間1,800万リーチを獲得しました。

課題

- YouTubeで集客をしていたものの費用対効果が悪かった

施策

- バズりやすいビフォー・アフター系を中心に投稿

- コミュニケーションを取るため、定期的にインスタライブを開催

結果

- 運用14ヶ月で15万フォロワーを達成

- 月間1,800万リーチを獲得

デンタルタイムズ | 歯と美容の総合メディア|5万フォロワー獲得&ジャンルNo.1のメディアを構築

引用:デンタルタイムズ | 歯と美容の総合メディア

引用:デンタルタイムズ | 歯と美容の総合メディア施策概要

歯の健康や美容に関するメディアが少なかったため、特化アカウントを作って先行者利益を獲得しようと運用を開始しました。

とはいえ、市場が成熟していないジャンルだったため、フィード投稿のみでアカウントを伸ばすのは難しいと判断。動画形式のリール投稿にも注力して、タッチポイントの創出に成功し、バズ投稿につながりました。

ニッチなジャンルでありながらも15ヶ月目に5万フォロワーを獲得し、ジャンルNo.1のメディアに成り上がることに成功したアカウントです。

課題

- 特化領域のアカウントで先行者利益を得たいもののノウハウが不足

- Instagramは市場が成熟しておらず投資リスクを懸念

施策

- フィード投稿だけでなくリールにも注力

- 長文系のストーリーズで新規フォロワーを獲得

結果

- 運用15ヶ月目に5万フォロワーを獲得

- ジャンルNo.1のメディア

Instagramで失敗したくないのであればインハウスではなくプロの手を借りよう

本記事ではInstagramで失敗する原因や、成功するためのポイントについて解説しました。Instagram運用のプロである弊社に溜まっている知見をお伝えしたので、これらを実践するだけでも十分に成果は出せるでしょう。

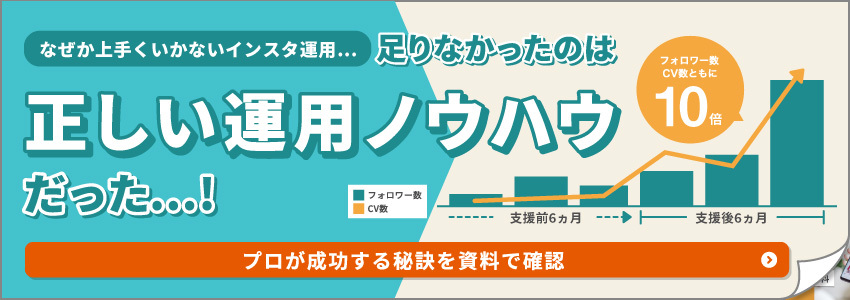

しかし、運用経験のない方がいきなり成果を出そうとしても、うまくいかないケースがあります。以下の画像からもわかるように、独学とプロとでは、成果が出るまでに大きな差があります。

そこでおすすめなのが、Instagram運用代行です。Instagram運用代行とは、その名の通りコンセプト設計や投稿、分析まで全ての業務を代わりに行うサービスです。

インハウスではなくInstagramのプロが運用するので、再現性高くアカウントを伸ばせます。実際に弊社SAKIYOMIでは、平均4.2ヶ月で1万フォロワーを達成しています。またInstagramに自社のリソースを割く必要がなく、効率的に売上を高められるでしょう。

以下から無料資料をダウンロードできますので、どなたでもお気軽にご覧ください。

まとめ:Instagramの失敗事例を学んでアカウントを成長させよう

以上が、これまで100社以上の運用をしてきたSAKIYOMIだからこそ言える、インハウスでよくある失敗例と最短で成果を出すために実践しているこだわりでした。

アカウントの設計から運用、目的達成まで、どこの段階をとっても「なんとなく」やっていることは一つもありません。

これまでの研究と経験からくる専門性と、常に最新のノウハウを探し求める熱意がSAKIYOMI運用代行の最大の武器です。だからこそ、弊社の運用は「うまくいっている」と自信を持ってクライアントにお見せできます。

Instagramに関するご相談がありましたら、いつでもお気軽にSAKIYOMIへご連絡ください。総フォロワー数400万人を超えるプロが、アカウント運営のお手伝いをいたします。

▼サービス資料を確認する

▼サービス資料を確認するSAKIYOMIでは、累計400万フォロワーものアカウントを運用し、1年間で平均30,108人ものフォロワーを増加を実現してきました。プロの運用ノウハウを正しく身につけるためのブログを今だけ限定公開中!

●フツーの男子大学生が6ヶ月で20万フォロワー達成するまで~6ヶ月でやったコト全てを公開~

●【モニターコンサル総集編】3ヶ月で何が変わった?フォロワー1万超え、月100万円収益化を実現したSAKIYOMIメソッドとは

●これだけで100万リーチを連発!?プロも実践するキャッチコピーの作り方4選

他にもたくさんのノウハウを公開中!ぜひお読みください!